Mars1

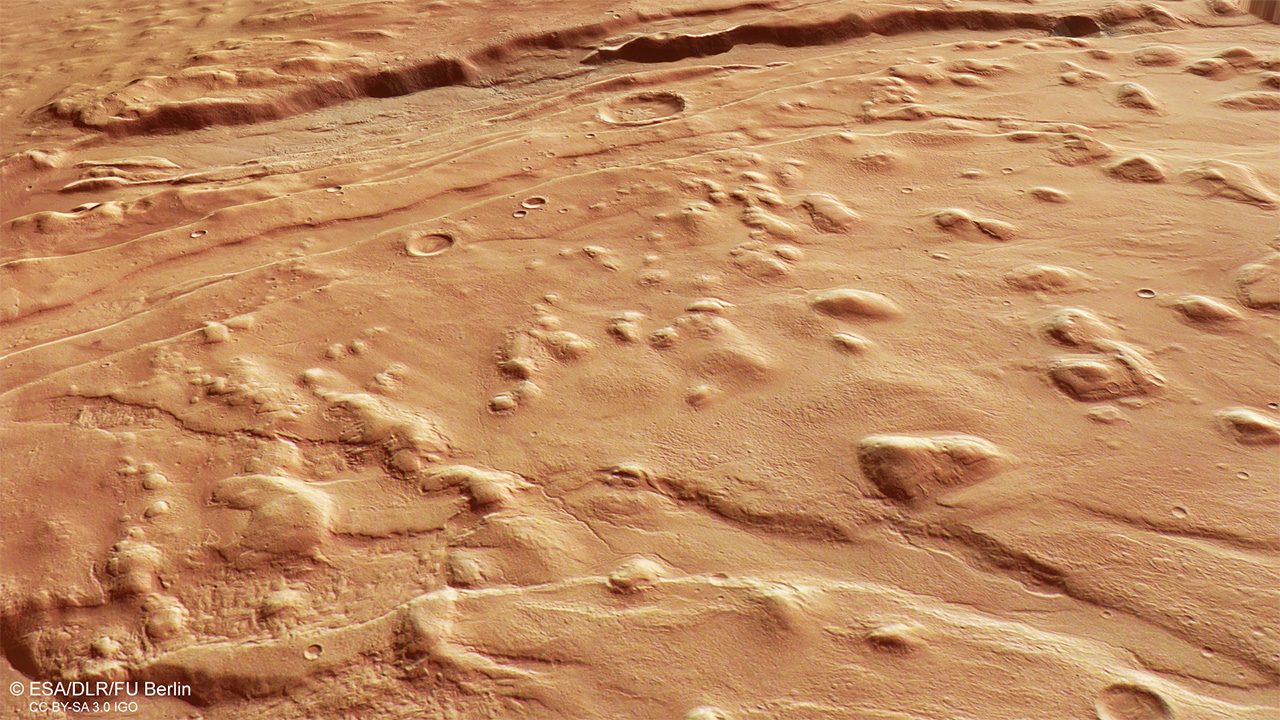

Hügel und kleine Tafelberge: Reste der ursprünglichen Landschaft (Bild: ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO))

Der „wilde Westen“ des Grabensystems Acheron Fossae auf dem Mars

Mars Express

Aktuelle Bilder der hochauflösenden Stereokamera HRSC zeigen den westlichen Teil des riesigen Grabensystems Acheron Fossae auf dem Mars. HRSC ist ein Kameraexperiment, das vom DLR entwickelt wurde und auf der ESA-Mission Mars Express betrieben wird. Die Region im Blickfeld der Kamera befindet sich etwa 1.200 Kilometer nördlich von Olympus Mons – dem höchsten Vulkan in unserem Sonnensystem.

Der gesamte bogenförmige Gebirgskamm erstreckt sich über eine Länge von etwa 800 Kilometern. An seiner nördlichen und westlichen Seite geht der Bergrücken in die flachen Ebenen von Arcadia und Amazonis Planitia über. Im Süden berührt das Riftsystem die massiven Ausläufer der Erdrutsche am Fuß der Flanken des Olympus Mons.

Landschaftsmerkmale im Westteil der Region Acheron Fossae

Im Westen der Region Acheron Fossae lassen sich die Folgen verschiedener geologischer Prozesse exemplarisch studieren: Das Gebiet ist stark von Vulkanismus und, damit verbunden, von tektonischen Vorgängen geprägt. Vor 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahren begann der Megavulkan Olympus Mons zu wachsen (links außerhalb des Bildes). Durch Dehnung der Kruste entstanden Grabenbrüche („horst and graben“). Später wurden die Gräben mit Schutt und Geröll angefüllt, das von Blockgletschern dort hineingeschoben wurde („lineated valley fill“). Die ursprüngliche Landschaft wurde seither fast vollständig durch Erosion abgetragen. Nur einige abgerundete Hügel („knobby terrain“) blieben übrig. Rund um dieses Terrain markieren kleine, schmale, gewundene Rinnen die Oberfläche („meandering channel“), welche dort in das nördliche Tiefland („lowlands“) übergeht. Im Süden ist eine ausgedehnte glatte Oberfläche („smooth material“) zu sehen – vermutlich Ablagerungen von Material, das am Olympus Mons in mehreren Kilometer Höhe abgebrochen ist.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)

Wenn der Boden auseinanderbricht

Acheron Fossae ist durch große, tiefe Risse an der Oberfläche gekennzeichnet. Diese linearen Brüche sind ein gutes Beispiel für eine so genannte Horst- und Grabenlandschaft. So wird in der Geologie ein Muster aus parallel verlaufenden angehobenen und abgesenkten Krustenblöcken bezeichnet.

Solche tektonischen Strukturen haben ihren Ursprung in der inneren geologische Aktivität des Planeten, bei der heißes, plastisch verformbares Gestein oder sogar geschmolzenes Magma aus dem Mantel des Planeten – der mächtigen Gesteinsschicht zwischen Kruste und dem metallischen Kern – zur Oberfläche aufsteigt. Dieser Prozess wird auch Mantelkonvektion genannt.

Durch den Druck von unten wie mit einem Stempel wird die Oberfläche gedehnt und bricht entlang von Schwächezonen, so dass Krustenblöcke nach unten sinken (Graben) und die benachbarten höheren Blöcke (Horste) stehenbleiben. Die Acheron Fossae sind wahrscheinlich vor etwa 3,7 bis 3,9 Milliarden Jahren entstanden, in der Noachischen Periode.

Zu dieser Zeit war der Mars geologisch am aktivsten. Im Laufe der Zeit wurden viele dieser Gräben mit verschiedenen Arten von Material aufgefüllt, vor allem wohl mit Ablagerungen, die Gletscher mit ihrem Eis dorthin verfrachtet haben.

Was liegt unter den Rissen?

Auf den HRSC-Bildern durchziehen mehrere unterschiedlich tiefe Gräben die rechte, nördliche Seite der Szene (siehe kommentiertes Bild). Bei näherer Betrachtung erkennt man glattes Material mit einem stromlinienförmigen Muster auf dem Boden dieser Gräben.

Solche Strukturen werden auch lineare Talfüllungen genannt und entstehen in der Regel durch den zähen Fluss von in Gletschereis eingebettetem Geröll. Es wird angenommen, dass die Ablagerungen größtenteils aus Eis bestehen, das von einer Schutt- und Geröllschicht bedeckt ist.

Spuren geologischer Prozesse in den Acheron Fossae

Aus dem Gesteinsmantel des Mars nach oben steigende, teilgeschmolzene Gesteinsmassen oder Magmablasen haben auf die Oberfläche der Region Tharsis von unten so viel Druck ausgeübt, dass die starre Gesteinskruste gedehnt und aufgerissen wurde: So entstanden die Acheron Fossae – ein System aus stehengebliebenen Krustenblöcken und Blöcken.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)

Ablagerungen wie diese sind in periglazialen Landschaften, die fast dauerhaft gefroren sind, oft zu sehen. Dies gilt nicht nur für unsere Erde, sondern auch für den Mars. Sie deuten darauf hin, dass die Region abwechselnd kalte und warme Perioden erlebte, angetrieben durch wiederholte Frost-Tau-Zyklen.

Diese Klimaschwankungen werden durch Veränderungen der Orbitalparameter des Mars verursacht, insbesondere aber durch die sich verändernde Neigung seiner Rotationsachse. Im Gegensatz zur relativ konstanten Neigung der Drehachse der Erde von etwa 23,5 Grad, deren Stabilität wir seit Milliarden von Jahren unserem Mond zu verdanken haben, schwankt die Achsneigung des Mars aufgrund von Gravitationseinflüssen anderer Planeten stärker. Mit einer Periodizität von nur fünf Millionen Jahren geschieht dies sogar relativ schnell und auch sehr häufig.

Diese Zyklen haben in den unterschiedlichen Breiten des Mars Veränderungen der Einstrahlenergie, die von der Sonne empfangen wird, zur Folge. Deshalb verursachen sie Verschiebungen des Marsklimas und damit auch Veränderungen in der Verteilung des Eises.

In Zeiten großer Schieflage breitet sich das Eis von den Polen in Richtung der mittleren Breiten aus. Wenn die Neigung geringer ist, wie es aktuell der Fall ist, zieht sich das Eis wieder zu den Polen zurück, hinterlässt aber heute noch sichtbare Spuren in der Landschaft.

Knobs, Mesas und eine Aureole

Zwischen den Gräben und dem angrenzenden Tiefland prägen vereinzelte Überreste einer ehemals durchgehenden Gesteinsschicht die Landschaft. Die Reste sind nicht verwittert und haben unterschiedliche Formen: Einige erscheinen als abgerundete Hügel (fachsprachlich: knobs), während andere abgeflachte Spitzen haben und kleinen Tafelbergen (fachsprachlich: mesas) ähneln.

Topographische Bildkarte des Westens von Acheron Fossae

Die DLR-Stereokamera HRSC auf Mars Express nimmt mit ihren neun Sensoren die Marsoberfläche quer zur Flugrichtung unter verschiedenen Blickwinkeln auf. An der Farbskala rechts oben lassen sich Höhenwerte ablesen, bezogen auf das Areoid – eine gedachte Oberfläche auf dem Mars (lat. Ares) mit gleicher Anziehungskraft. Dabei ist gut zu sehen, wie drastisch der Übergang vom Marshochland zu den Tiefebenen von Amazonis Planitia (Norden ist rechts im Bild) vonstatten geht: Ähnlich wie in den Alpen betragen die Höhenunterschiede von den höchsten Bergspitzen bis ins Vorland mehr als 3.000 Meter.

Bild: ESA/DLR/FU Berlin (CC BY-SA 3.0 IGO)

Interessanterweise sind viele von ihnen teilweise von Ablagerungen umgeben, die auf der Oberfläche ein lineares, stromlinienförmiges Muster zeigen, das die Bewegungsrichtung dieser Sedimente im Zuge ihrer Ablagerung anzeigt. So lässt sich rekonstruieren, dass dieses Material offensichtlich den ganzen langen Weg von der Aureole um den Olympus Mons weiter hinunter ins Tiefland geschoben wurde.

Solche Windungen (fachsprachlich: Mäander) in Rinnen und Kanälen entstehen durch Abtragung und Ablagerung von Material an gegenüberliegenden Talhängen fließender Gewässer, genau wie bei Flussbiegungen auf der Erde.

Die Landschaft auf der linken, südlichen Seite der Szene ist viel ebener. Dies legt einen anderen geologischen Ursprung nahe. Eine Möglichkeit ist, dass diese Ebenen mit den massiven Erdrutschen zusammenhängt, die durch den Zusammenbruch der Nordflanke des Olympus Mons ausgelöst wurden und dort einen riesigen Kranz – eine Aureole – entstehen ließ. Auch in diesem Fall haben die Trümmer eine riesige Strecke zurücklegt, um den Fuß der Acheron Fossae zu erreichen.

Weitere Meldungen des Zentrums für Luft- und Raumfahrt unter diesem Link.